税務経営情報 vol.406

万博!

人と話していると、たまに「おいくつですか?」と尋ねられます。その時「いくつに見えますか?」と質問を返すと面倒くさがられます。こちらが聞いているのになぜ素直に答えないのか、と思われるのでしょうか。この逆質問は夜のお店でしか使ってはだめですね(笑)。しかし何歳ですかと聞かれて、安易に○○歳ですと答えるのもなんか芸がないように思ってしまい、「干支」で答えたりしています。干支というのは、全部で12年あるので、今の年齢より12歳年上に見られたり、かといって12歳年下に見えることはまぁないかなと思うと、無難な答え方だと思います。その時、相手も同じ干支であったりすると相手の年齢も推測できるし、同じ干支ならなぜか一気に親しみがわいてきたりします。あと自分が生まれた年代に大きなイベントがある年であれば、なお分かりやすくなります。

ちなみに私は大阪万博開催の年の生まれです。もちろん今年ではありません。というと大体私の年齢がわかってしまいます。「万博の生まれです」というと、大概小学校の頃行ったとか、中学生の頃行ったとかいう返事が返ってきます。それで相手とのコミュニケーションを図ることができますし、年齢だけで色々話が盛り上がります。しかし今回は年齢の話ではなく、現在開催中の大阪・関西万博のことです。既に行かれた方もおられると思いますが、また、開催について色々賛否両論あるかとは思いますが、万博の年に生まれた私が、万博に出演することになりました!

万博に出演ということですが、「OKAMOTO館」みたいなパビリオン出展とかは流石にありません(笑)。あの大屋根リングの円の中でもありません。その西側の万博アリーナにて、7月13日(日)、北は北海道から、南は九州・ブラジル・台湾の太鼓打ちが千人以上集まって、千人太鼓の演奏会を開催する予定です。昨年から実行委員会が発足され、私は途中から招集されその段取り等を色々決める実行委員として活動しています。

公益社団法人日本太鼓財団という組織があるので、各地域の太鼓打ちに連絡をつけるのはなんとかなり、今回は総勢1,500人位が集まることになりました。しかしその出演人数の管理、宿泊先の確保、なにより大変なのが太鼓を集めて運搬することが一番の問題でした。基本的に皆さん太鼓打ちなので太鼓を持っているのですが、遠い地域からそれを運搬してくるのも大変なので、大手の太鼓屋さんに連絡をしてレンタル太鼓を手配し、何とか数の確保はできました。出演の当日24時1分からアリーナが使えるので、朝の5時までに太鼓を搬入して、かつ並べないといけません。レンタル用と持ち込み太鼓を区別して、番号を振り分けしてと色々準備することが山ほどあります。

万博実行委員は、近畿圏の各代表がしているのですが、それまで顔見知り程度ぐらいだったのが、この万博を通じて、また太鼓打ちという共通のものがあったので、すごく親しくなりました。会議で色々話し合い、その後の懇親会ではもっと盛り上がり、大変ですが楽しいです。出演まであと1カ月半もありませんが、できることをしていきたいと思います。ただ当日雨が降れば、太鼓が濡れたらだめなので残念ながら中止となります。そうならないよう祈るだけです。

私個人的な問題は、出演曲が全体で演奏する全体曲と、近畿地区だけで演奏する曲の2曲になったのですが、その2曲がなかなか覚えられません…。言い訳すると他にもすることがたくさんあるからなのですが、覚えられないと演奏できないし、なにより面白くないので、そちらも頑張ります。

(岡 本 清 臣)

職場における熱中症対策の強化について

熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

「令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます」

| 職場における熱中症による死亡災害の傾向 |

| ・死亡災害が

2年連続で30人レベル。

・熱中症は死亡災害に至る割合が、 他の災害の約5~6倍。 ・ 死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念。

ほとんどが

「初期症状の放置・対応の遅れ」 |

▼

| 早急に求められる対策 |

| ・「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、

現場において

死亡に至らせない (重篤化させない)ための 適切な対策の実施が必要。 |

現場における対応

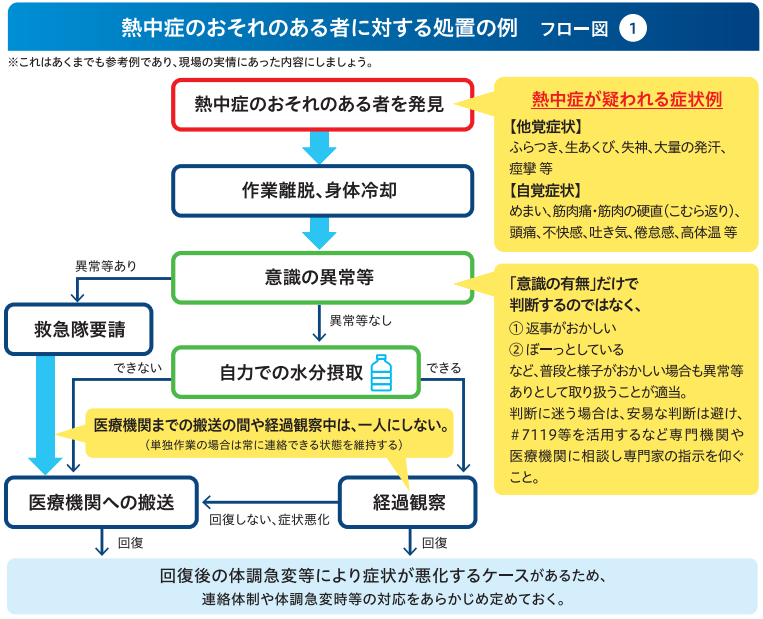

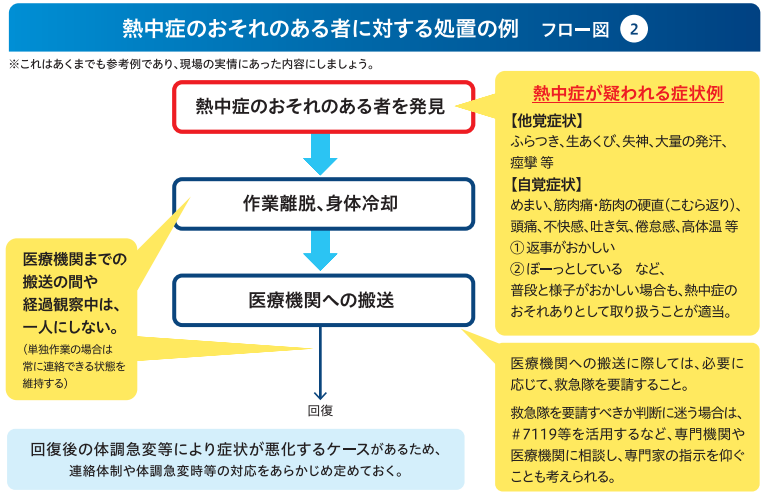

1.熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先及び所在地等

- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(フロー図①②を参考例として)の作成及び関係作業者への周知

対象となるのは

| 「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業 |

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を推奨する。

※なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする。

(厚生労働省ホームページ「職場における熱中症対策の強化について」